On parle souvent du départ, de la découverte, des premiers pas dans une culture nouvelle, mais beaucoup moins du moment où l’on revient. Ce retour, on l’attend avec impatience : retrouver les proches, reprendre ses marques, partager ce que l’on a vécu. Pourtant, très vite, une autre réalité se fait sentir : rien n’est tout à fait comme avant.

Pendant quelques mois ou une année et plus, la mission a été un rythme, une manière de vivre, une école de relations. On s’est laissé transformer par des rencontres, des visages, des défis. Et soudain, tout cela semble loin : on rentre dans un monde qui n’a pas bougé, alors que nous, nous avons changé.

Pendant quelques mois ou une année et plus, la mission a été un rythme, une manière de vivre, une école de relations. On s’est laissé transformer par des rencontres, des visages, des défis. Et soudain, tout cela semble loin : on rentre dans un monde qui n’a pas bougé, alors que nous, nous avons changé.

Ce passage du « là-bas » au « ici » n’est pas toujours simple : on se sent parfois décalé, avec le cœur encore suspendu entre deux mondes. Mais il est aussi d’une incroyable richesse. Car ce moment charnière est l’occasion de relire ce qui a été vécu, de découvrir ce que la mission a laissé en nous et de voir comment ces graines portent du fruit dans une nouvelle étape de vie.

La mission ne s’arrête pas au jour du retour : elle continue, autrement. Parfois plus discrète, mais tout aussi féconde. Et c’est de cette suite, souvent méconnue et pourtant essentielle, dont nous voulons parler ici : comment faire de ce temps du retour un prolongement de la mission, une autre manière de servir et de grandir ?

L’épreuve du retour

On s’imagine souvent que le plus difficile, c’est de partir : quitter ses repères, sa famille, son confort. Mais ceux qui sont déjà revenus le savent : le retour peut être encore plus déroutant que le départ.

Les premiers instants sont trompeurs : on retrouve ses proches, sa maison, ses habitudes, tout semble familier. Pourtant, au fond de soi, quelque chose a changé. La vie reprend son rythme habituel, mais on ne la perçoit plus de la même manière. Les rues paraissent plus rapides, les conversations plus superficielles, les soucis quotidiens parfois dérisoires. C’est comme si deux mondes se superposaient : celui que l’on a quitté et celui que l’on retrouve, sans réussir à passer complètement de l’un à l’autre.

Ce décalage peut être déstabilisant. Pendant la mission, tout était clair : on savait pourquoi on était là, on vivait au rythme d’une communauté, on apprenait à s’adapter. Chaque jour apportait son lot de défis, de joies et de rencontres. De retour chez soi, cette intensité retombe. On a parfois l’impression que l’élan s’est coupé net, et on se demande : « Que vais-je faire de tout ça ? »

Ce temps de flottement n’a rien d’anormal, il est même tout à fait naturel. Il marque la transition entre un temps fort et la reprise d’une vie ordinaire, que l’on voit désormais avec des yeux différents. Il peut y avoir une forme de nostalgie, voire de solitude : on voudrait raconter ce qu’on a vécu, mais comment faire comprendre ce qui a été si fort ? Comment décrire ou exprimer l’odeur d’un village, le sourire d’un enfant, la pauvreté qui ne se mesure pas seulement en chiffres ?

Ce temps de flottement n’a rien d’anormal, il est même tout à fait naturel. Il marque la transition entre un temps fort et la reprise d’une vie ordinaire, que l’on voit désormais avec des yeux différents. Il peut y avoir une forme de nostalgie, voire de solitude : on voudrait raconter ce qu’on a vécu, mais comment faire comprendre ce qui a été si fort ? Comment décrire ou exprimer l’odeur d’un village, le sourire d’un enfant, la pauvreté qui ne se mesure pas seulement en chiffres ?

Beaucoup de volontaires témoignent de ce moment comme d’une traversée “du désert”. Une étape où tout semble silencieux, mais où germe en profondeur une question nouvelle : « Comment je veux vivre, maintenant ? ». C’est là que commence un travail intérieur : relire, donner du sens, et trouver comment faire de tout ce qui a été reçu une force pour la suite. Car, derrière la difficulté du retour, se cachent souvent des qualités, des talents, des élans reçus en mission parfois à peine perçus qui ne demandent qu’à être redécouverts et cultivés.

Quand on prend le temps d’ouvrir les yeux, on réalise que la mission a laissé bien plus qu’un souvenir : elle a façonné une manière d’être, un regard, une boussole intérieure. Et c’est cela qui va peu à peu se révéler.

Ce que la mission laisse en soi

Peu à peu, quand le tourbillon du retour s’apaise et que les repères reviennent, une évidence s’impose : on ne revient jamais vraiment en étant le même. La mission n’est pas une simple parenthèse ; elle devient une empreinte, une façon nouvelle d’habiter le monde.

D’abord, il y a une autre manière de vivre. Là-bas, on a appris à faire avec moins : moins de confort, moins de certitudes, moins de vitesse et paradoxalement, on a vécu plus : plus de relations, plus d’écoute, plus d’émerveillement devant les petites choses. On a découvert que la simplicité allège et ouvre le cœur ; que recevoir des autres, même quand on pensait venir pour donner, est un apprentissage profond. Ces habitudes ne disparaissent pas à l’aéroport : elles deviennent comme une petite voix discrète qui, une fois rentré en France, continue de questionner : « De quoi ai-je vraiment besoin pour être heureux ? »

Il y a aussi une transformation intérieure, plus subtile. Souvent sans qu’on s’en rende compte tout de suite, la mission change notre posture : on devient plus patient, plus attentif aux autres, moins impressionné par les imprévus. Là où on aurait paniqué, on respire ; là où on aurait jugé, on accueille ; là où on aurait reculé, on ose aller vers l’autre. Beaucoup de volontaires résument cela d’une phrase simple : « Je croyais que j’allais donner, mais c’est moi qui ai tout reçu. »

Et il y a des compétences bien concrètes, qui ne sont pas seulement techniques : apprendre à s’adapter à un environnement inconnu, inventer avec presque rien, travailler avec des personnes d’âges et de cultures très différents. Autant de situations qui obligent à développer créativité, souplesse et esprit d’équipe. Ces aptitudes deviennent une force durable : elles forgent l’autonomie, l’audace et le sens de l’essentiel.

Enfin, il y a les visages. Ceux que l’on n’oubliera jamais : un sourire d’enfant, une discussion au crépuscule, une main tendue dans la pauvreté. Des visages qui continuent de nous habiter, parfois même dans les moments les plus ordinaires de notre vie en France. Ces rencontres font naître une autre façon de regarder, d’aimer, d’espérer. Elles nous rappellent qu’au-delà des différences, l’essentiel se joue dans le lien.

Revenir, c’est finalement découvrir ce qui a pris racine en silence. Ce qui paraissait n’être qu’un projet ou une parenthèse devient une source : une source qui nourrit notre regard, nos choix et nos engagements. La mission nous suit, elle continue à parler à travers nous. Et c’est souvent au retour que l’on commence à mesurer la fécondité de tout ce qui a été vécu.

Comment bien vivre ce temps du retour ?

Face à ce mélange d’élan et de décalage qui accompagne les premiers mois après le retour, une question se pose : comment faire pour que tout ce qui a été vécu ne s’éteigne pas, mais devienne source pour la suite ?

Prendre le temps de relire son expérience

Après des mois où tout allait vite, où chaque journée était chargée de découvertes, on pourrait être tenté d’enchaîner sans pause : retrouver ses études, son travail, ses amis, et tourner la page. Pourtant, l’expérience montre qu’il est précieux et parfois indispensable de s’arrêter pour relire.

Relire, c’est revenir sur ce que l’on a vécu, non pas pour le figer comme une photo souvenir, mais pour en comprendre la portée :

- Qu’est-ce que j’ai appris sur moi-même ?

- Quels moments m’ont marqué et pourquoi ?

- Qu’est-ce que cette mission a déplacé dans ma façon de voir le monde ?

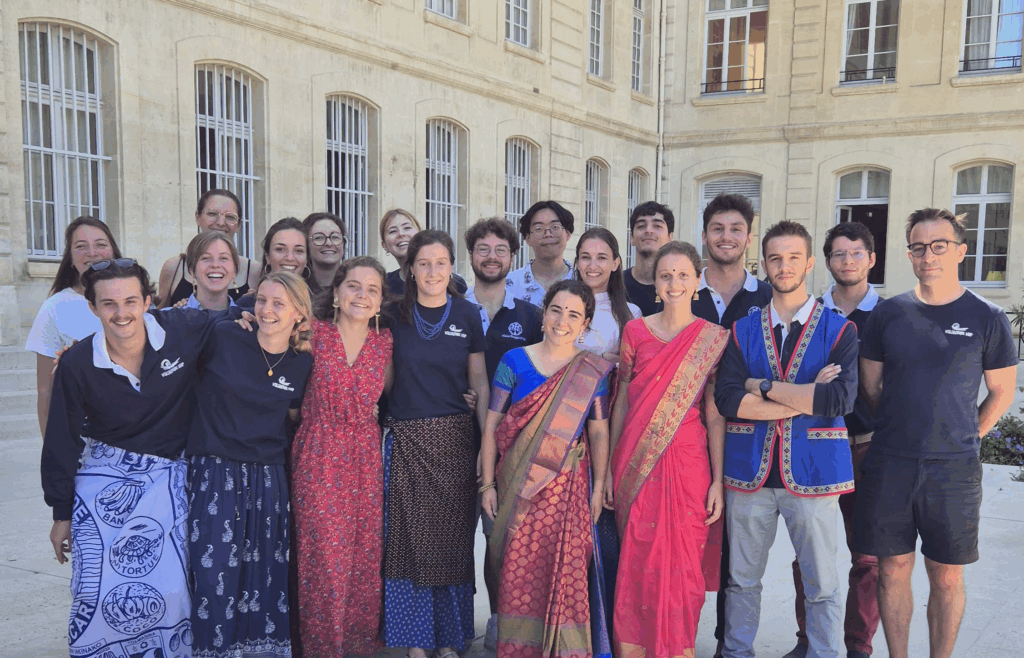

Au Volontariat des Missions Etrangères de Paris, un week-end de relecture est proposé pour accompagner cette étape. C’est un temps à part : loin de l’agitation, on se pose, on échange avec d’autres anciens volontaires, on raconte et on écoute. Dans cet espace bienveillant, chacun prend conscience que ce qu’il a vécu a du sens, même si c’est encore difficile à exprimer. Beaucoup témoignent : « J’avais l’impression d’avoir un sac rempli d’images et d’émotions ; ces deux jours m’ont aidé à poser les choses et à comprendre ce que je veux en faire. »

Transformer la mission en élan pour l’avenir

Puis vient une étape très concrète : comment prolonger la mission dans sa vie d’aujourd’hui.

Cela peut se faire de mille façons :

- Continuer à s’engager, ici, dans une association ou une paroisse ;

- Garder le lien avec ceux que l’on a rencontrés sur place et les autres volontaires MEP ;

- Témoigner de son expérience pour éveiller d’autres jeunes à l’envie de partir ;

- Parfois même choisir une orientation professionnelle différente, guidée par ce que l’on a découvert.

La mission devient alors un levier : non pas un souvenir à raconter, mais une énergie pour agir. Elle donne du sens aux choix de vie et pousse à s’investir autrement.

Accueillir la fécondité de cette expérience

Vivre le retour, ce n’est pas chercher à retrouver exactement la vie d’avant : c’est accepter qu’une autre étape commence.

Vivre le retour, ce n’est pas chercher à retrouver exactement la vie d’avant : c’est accepter qu’une autre étape commence.

Petit à petit, ce que l’on a vécu se déploie dans des aspects très simples : un regard qui change sur ses proches, une plus grande patience dans les relations, une envie d’aller à l’essentiel. Cette fécondité ne se voit pas toujours tout de suite. Parfois, il faut des mois, voire des années, pour mesurer tout ce qui a été transformé.

L’expérience d’une mission finit par se fondre dans la vie ordinaire : elle colore les décisions, influence les engagements, donne un goût particulier à chaque rencontre. Ce qui semblait être une parenthèse se révèle être un point de départ.

Bien vivre le retour, c’est donc accepter d’être transformé et de laisser cette transformation infuser dans le quotidien. Ce n’est pas clore une aventure ; c’est apprendre à vivre autrement, avec un regard élargi, comme si la mission continuait à travers soi.

Trois voix qui disent ce que le retour fait naître

Une volontaire, revenue après un an aux Philippines

« En rentrant, j’avais l’impression d’être ailleurs : mon corps était à Paris, mais mon cœur était resté là-bas. Pendant des semaines, j’ai eu du mal à retrouver ma place : je voulais tout raconter, et en même temps je savais que personne ne pourrait vraiment comprendre. Ce n’est qu’en prenant le temps de relire mon carnet de mission que j’ai compris : cette expérience m’avait ouvert les yeux. Aujourd’hui, je ne vois plus les gens, ni ma vie, de la même façon. »

Un couple marié, revenu après un an de mission en Thaïlande

« Nous pensions que la mission s’achèverait au moment où nous rentrerions. En réalité, elle a continué autrement. Ce que nous avons vécu là-bas change notre façon d’aimer, d’écouter, de décider. Elle nous apprend chaque jour à aller à l’essentiel, à accueillir la vie telle qu’elle vient. La mission ne s’est pas arrêtée à l’aéroport ; elle nous accompagne jusque dans les choix les plus simples de notre quotidien. »

Un volontaire revenu d’un an de mission au Cambodge

« Au début, je voulais juste reprendre ma vie comme avant. Et puis j’ai compris que ce n’était pas possible : j’avais changé. Ce que j’avais découvert en mission m’avait marqué trop profondément. Alors j’ai cherché comment garder vivant ce que j’avais reçu : aujourd’hui, je m’engage chaque semaine dans une association locale. Ce que j’ai reçu, je ne peux pas le garder pour moi. »

Ces voix, qui pourraient être celles de centaines d’autres volontaires, disent toutes la même chose : le retour n’est pas une fin, mais le début d’un autre chemin. Il ne s’agit plus de vivre la mission à travers des journées bien remplies au bout du monde, mais de la laisser résonner dans les choix ordinaires, dans la manière de travailler, de s’engager, d’aimer, de regarder le monde.

Ce qui a été semé là-bas continue à grandir ici, souvent de manière discrète. Parfois cela prend la forme d’un nouvel engagement concret ; parfois c’est une attention plus fine aux autres, une façon de vivre plus simple, une foi qui se déploie autrement. Ce qui compte, c’est que la mission continue à parler, à travers la personne que l’on devient.

Un volontariat qui transforme, parce qu’il est enraciné dans le réel.

Un volontariat qui bouscule, parce qu’il appelle à aimer gratuitement.

Un volontariat qui relie, parce qu’il fait tomber les frontières.

Envie d’en savoir plus ?

👉 volontairemep.com

Tu te poses des questions ? Tu envisages de partir en mission avec nous ? Contacte-nous pour en parler.

Prochaines sessions de formation à Paris :

- 23–29 juin 2025

- 27 octobre–2 novembre 2025

- 26 janvier–1er février 2026

- 20–26 avril 2026 22–28 juin 2026

Pour toute information : Jean-Louis Ghazal, chargé de recrutement et coordinateur des missions Asie 📞 06 09 23 94 13 – 📧 jeanlouisghazal@volontairemep.com